di Giovanna Canigiula

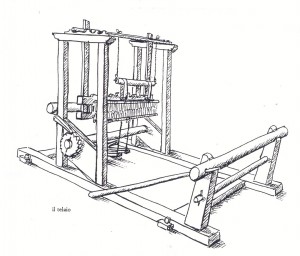

La prima pagina dell’Avvenire Vibonese del 18 marzo 1893 è interamente dedicata al fenomeno dell’emigrazione, in preoccupante ripresa dopo un breve rallentamento della corsa. La grave crisi agraria di fine secolo, infatti, colpisce la Calabria e, in particolare, il settore agricolo. Si calcola che, tra il 1870 e il 1915, abbia lasciato la regione un terzo della sua popolazione e che il picco sia stato raggiunto nel ventennio tra il 1892 e il 1911, quando se ne andarono 714.731 calabresi. Gli Stati Uniti rappresentavano il luogo con maggiori opportunità occupazionali tanto che, ad un certo momento, intervennero politiche restrittive per limitare l’ingresso di nuovi migranti. All’indomani dell’Unità d’Italia, l’estensione nelle regioni annesse della legislazione e del sistema fiscale piemontesi, attraverso le cinque leggi Bastogi, provocarono i primi problemi. Aggravio fiscale, unificazione commerciale, libero scambio, tradimento del problema demaniale, vendita dei beni ecclesiastici, aumento del costo della vita ma non dei salari, ruppero gli equilibri su cui poggiava la struttura feudale borbonica, tagliarono le gambe alla piccola industria, determinarono la crisi del settore granario, favorirono i potenti gruppi agrari a svantaggio del resto della popolazione. Una serie di calamità naturali, cui si aggiunsero la malattia del baco e la conseguente chiusura delle filande che garantivano lavoro stagionale alle donne, fecero il resto.

Pizzo è la spiaggia dell’imbarco che conduce a Genova, dal cui porto centinaia di migliaia di poveri partono per l’incantato Eldorado delle speranze. La situazione appare peggiorata: se, fino a un decennio prima, lasciavano la loro terra solo gli uomini validi attratti dall’illusione di facili guadagni e con la speranza di un viaggio più o meno lontano dal quale si tornava, ormai attraversano l’Atlantico intere famiglie, dietro al peso di insopportabili miserie. L’emigrante del passato era ricordato attorno al focolare, una sua lettera o un vaglia ne testimoniavano il pensiero per i cari. L’esodo di fine Ottocento è più drammatico perché chi parte non torna e rescinde definitivamente il legame con la propria terra. Il motivo, si legge, non è che uno solo: l’impossibilità di vivere, sia pure di stenti, in patria. Non c’è possibilità d’illudersi: si emigra non per la lusinga di speranze rosee e lontane, non per l’attrazione che l’ignoto esercita sulle menti inculte, non per migliorare le proprie condizioni; si emigra invece per trovare un nuovo posto, nel quale la vita sia possibile. Il posto già occupato in patria non è più sostenibile. Non solo i poveri o gli artigiani sono fuori di posto, ma è la nostra società intiera spostata, i ricchi come i poveri stanno a disagio, vanno in cerca di un nuovo assetto, nel quale l’onesto lavoro sia possibile, e la vita resa più facile e meno colma di triboli e spine. Il ricco, o colui che può aspettare ancora, spera di trovare il nuovo posto in patria, chi non può aspettare sotto lo stimolo della fame parte, scappa, non guarda il pericolo futuro, pur di sottrarsi a quello permanente, incessante, continuo che lo minaccia. E’ un dato allarmante: ricco è colui che può permettersi il lusso di aspettare ancora. Intere famiglie vendono tutto, raccolgono gli ultimi risparmi, se ne vanno senza rammarico, anzi, col sollievo di non lasciarsi nulla alle spalle e di sottrarsi alle persecuzioni fiscali, all’incubo della liquidazione economica, alla miseria. L’immagine dell’emigrante è quella di un uomo che parte col coraggio che anima i disperati alla ricerca di pace. Le rivoluzioni politiche quotidiane, la febbre gialla, il vomito nero, gli orrori sotto tutte le forme, della vita vissuta sotto i tropici, ai quali va incontro, non lo sgomentano. Il settimanale tiene una piccola rubrica sull’emigrazione: il 24 marzo 1892, ad esempio, riporta una disposizione del Ministero che proibisce ogni operazione di emigrazione diretta al Venezuela per le cattive condizioni sanitarie di quelle contrade, invase da mortali epidemie. Il piroscafo “Colombo” proveniente dal Brasile, ebbe a soffrire molti decessi durante la traversata, ed ora sconta la quarantena prescritta al lazzaretto dell’Asinara. A bordo dello stesso trovansi varii nostri concittadini di ritorno dall’emigrazione, disillusi dal sognato Eldorado. C’è chi torna e chi parte lo stesso e si sorride a chi cerca di trattenere, non si maledice nessuno, si è senza indignazione, calmi e rassegnati a crearsi una nuova patria perché, nella propria, la miseria è passata sulla testa di tutti e quelli che son creduti ricchi, in realtà sono pezzenti mascherati, che non possono dare lavoro agli altri perché anch’essi mancano del necessario, ed hanno oneri maggiori da sopportare.

Il Governo non impedisce la corrente dell’emigrazione ma dirama circolari che danno conto del modo in cui si vive all’estero e invita alla prudenza: del 1891 è la Circolare ministeriale a firma di Ramognini, che raccomanda agli italiani che vogliano recarsi in Venezuela di accettare solo lavori lungo la linea Caracas- Valenza, una delle più sane. In quest’area, oltretutto, gli operai impiegati dalla ditta tedesca che ha in appalto i lavori di costruzione di una nuova ferrovia godono di sufficiente assistenza medica, per la quale hanno una ritenuta del 2% sui salari e però si suggerisce loro, essendo il vitto piuttosto caro, di non accettare contratti che non assicurino una mercede non inferiore a nove o dieci lire al giorno. Il 4 luglio del 1892, è pubblicata la circolare con cui il Prefetto Carlotti mette in guardia da eventuali truffe in Perù: molti possessori di buoni del debito esterno peruviano si sono riuniti in Società sotto il titolo “Peruvian Corporation” ed avendo ottenuto da quel Governo, in garenzia del loro credito, una certa estensione di terreno, hanno pensato di introdurvi famiglie italiane per affidarne loro la coltivazione. A questo scopo qualche Agente avrebbe già aperte trattative con la suddetta Società. Si vorrebbe con ciò tentare, a rischio e pericolo degli emigranti italiani, l’attuazione di quel progetto per ora solo vagamente ideato e che non presenta sicure garanzie di buona riuscita. Da qui il divieto ministeriale ad Agenti e Subagenti di compiere operazioni d’emigrazione per il Perù, fino a nuove disposizioni.

Gli immigrati italiani, infatti, vivevano ammassati negli slums delle metropoli statunitensi e lavoravano in condizioni disumane nei cantieri per le metropolitane sotterranee e per le ferrovie. Nel Sudamerica erano impiegati nei lavori agricoli, con paghe da fame e orari di lavoro massacranti. Leggendo questi pochi documenti si avverte l’incapacità del Governo di fronteggiare il fenomeno attraverso interventi che rimuovano le cause dell’emigrazione. La legge Crispi del 1888 e quella del 1901 che assegna allo Stato, attraverso il Commissario Generale dell’Emigrazione, il compito di tutelare e intervenire a favore degli emigranti prima della partenza, durante il viaggio e dopo, denunciano chiaramente il fatto che l’agire politico sia indirizzato non tanto a ostacolare il flusso migratorio, quanto a prendersi parzialmente cura, dopo averle ignorate o sottovalutate, delle condizioni di chi lasciava il paese. Secondo la redazione del settimanale è giusto che il Governo non impedisca l’emigrazione, bisogna però che si conoscano le difficoltà alle quali gli emigranti vanno incontro, partendo senza notizie sicure dei luoghi ai quali sono diretti. Viene così riportato per esteso l’invito che Piero Lucca, per il Ministro, rivolge alle Prefetture affinché pubblicizzino la legge del 26 febbraio 1891 per evitare delusioni, viaggi inutili e dispendiosi, e dolorose peripezie: essa stabilisce che non è permesso l’ingresso nel territorio dell’Unione agli stranieri idioti, pazzi, infermi, poveri che possano cadere a carico della pubblica beneficenza, affetti da malattie nauseanti o pericolose per motivi di contagio, condannati per reati infamanti, o trasgressioni che implicano turpitudine morale, ai poligami e ai lavoratori arruolati per contratto sia esso scritto, verbale o sottinteso, o che abbiano ricevuto danaro da altri come caparra di lavoro. E’ parimenti proibito entrare negli Stati Uniti con biglietto pagato da altri o assistiti da altri per l’espatrio nonché assistere o incoraggiare la importazione o immigrazione di stranieri a mezzo di avvisi, stampati o pubblicati all’estero. Nessuna compagnia o proprietario di navi può favorire l’immigrazione, a meno che non si accerti l’esistenza di ordinaria corrispondenza commerciale, pena una multa di mille dollari o un anno di reclusione o entrambi. E’compito del comandante denunciare, all’arrivo nei porti americani e prima dello sbarco, nome, nazionalità, ultima residenza e destinazione di ogni straniero agli ufficiali ispettori che, saliti a bordo, devono passare in rassegna tutti gli immigrati e possono consentirne uno sbarco provvisorio per sottoporli a visita in tempo e luogo designati, e trattenerli fino a ispezione ultimata. Un’ulteriore multa di 300 dollari è prevista per capitani, agenti, consegnatari o proprietari di navi che si rifiutino di pagare le spese di mantenimento per tutto il tempo che gli immigrati restano a terra e quello successivo per il ritorno a bordo.

Nonostante i rischi, le compagnie di navigazione, in questi anni, si fanno concorrenza, riducono i prezzi del transito, accordano facilitazioni, cercano di accaparrarsi il favore delle agenzie di emigrazione: la miseria fa fare buoni affari. Il paesaggio del sud, invece, tradisce gli abbandoni: lo esodo continua, e le nostre campagne diventano deserte: la vigna non si coltiva, le ulive non si raccolgono, e lo aratro non feconda più i nostri terreni. Come nei territori privi di popolazione il pascolo si estende, le mandrie si moltiplicano […]

Solo qualche anno prima, nel 1885, l’Avvenire Vibonese aveva seguito con attenzione gli sviluppi della discussione sulla crisi agraria in Parlamento, giudicandoli poco soddisfacenti dal momento che l’agitazione che serpeggiava nel Paese si mantiene tuttora sostenuta da un penoso disequilibrio fra la gravezza dell’imposta e la povertà della rendita. Aveva quindi proposto ad agricoltori e proprietari fondiari di aderire al Comitato Centrale della Lega di Difesa Agraria costituitosi a Torino, per poterne a loro volta costituire uno locale. Fuori dai limiti dell’appartenenza politico- ideologica ad un partito, aveva invitato a sostenere l’unico rimedio temporaneo possibile: l’aumento del dazio sull’importazione dei cereali. E riportato le parole di un illustre membro del Senato: “Le libertà economiche del 1848 furono una reazione contro il dispotismo politico, oggi la vostra Lega Agraria insorge contro il dispotismo dottrinario. Plaudo alle Provincie antiche, ieri iniziatrici dell’indipendenza politica, oggi iniziatrici dell’indipendenza economica”. Peggiorato lo scenario, non rimane, negli anni Novanta, che tenere informati sull’andamento del flusso migratorio e cercare di cautelare chi emigra attraverso una campagna d’informazione sui rischi cui si va incontro.

E battagliare, per chi resta, affinché l’istruzione diventi una priorità.

a prima pagina dell’Avvenire Vibonese del 18 marzo 1893 è interamente dedicata al fenomeno dell’emigrazione, in preoccupante ripresa dopo un breve rallentamento della corsa. La grave crisi agraria di fine secolo, infatti, colpisce la Calabria e, in particolare, il settore agricolo. Si calcola che, tra il 1870 e il 1915, abbia lasciato la regione un terzo della sua popolazione e che il picco sia stato raggiunto nel ventennio tra il 1892 e il 1911, quando se ne andarono 714.731 calabresi. Gli Stati Uniti rappresentavano il luogo con maggiori opportunità occupazionali tanto che, ad un certo momento, intervennero politiche restrittive per limitare l’ingresso di nuovi migranti. All’indomani dell’Unità d’Italia, l’estensione nelle regioni annesse della legislazione e del sistema fiscale piemontesi, attraverso le cinque leggi Bastogi, provocarono i primi problemi. Aggravio fiscale, unificazione commerciale, libero scambio, tradimento del problema demaniale, vendita dei beni ecclesiastici, aumento del costo della vita ma non dei salari, ruppero gli equilibri su cui poggiava la struttura feudale borbonica, tagliarono le gambe alla piccola industria, determinarono la crisi del settore granario, favorirono i potenti gruppi agrari a svantaggio del resto della popolazione. Una serie di calamità naturali, cui si aggiunsero la malattia del baco e la conseguente chiusura delle filande che garantivano lavoro stagionale alle donne, fecero il resto.Pizzo è la spiaggia dell’imbarco che conduce a Genova, dal cui porto centinaia di migliaia di poveri partono per l’incantato Eldorado delle speranze. La situazione appare peggiorata: se, fino a un decennio prima, lasciavano la loro terra solo gli uomini validi attratti dall’illusione di facili guadagni e con la speranza di un viaggio più o meno lontano dal quale si tornava, ormai attraversano l’Atlantico intere famiglie, dietro al peso di insopportabili miserie. L’emigrante del passato era ricordato attorno al focolare, una sua lettera o un vaglia ne testimoniavano il pensiero per i cari. L’esodo di fine Ottocento è più drammatico perché chi parte non torna e rescinde definitivamente il legame con la propria terra. Il motivo, si legge, non è che uno solo: l’impossibilità di vivere, sia pure di stenti, in patria. Non c’è possibilità d’illudersi: si emigra non per la lusinga di speranze rosee e lontane, non per l’attrazione che l’ignoto esercita sulle menti inculte, non per migliorare le proprie condizioni; si emigra invece per trovare un nuovo posto, nel quale la vita sia possibile. Il posto già occupato in patria non è più sostenibile. Non solo i poveri o gli artigiani sono fuori di posto, ma è la nostra società intiera spostata, i ricchi come i poveri stanno a disagio, vanno in cerca di un nuovo assetto, nel quale l’onesto lavoro sia possibile, e la vita resa più facile e meno colma di triboli e spine. Il ricco, o colui che può aspettare ancora, spera di trovare il nuovo posto in patria, chi non può aspettare sotto lo stimolo della fame parte, scappa, non guarda il pericolo futuro, pur di sottrarsi a quello permanente, incessante, continuo che lo minaccia. E’ un dato allarmante: ricco è colui che può permettersi il lusso di aspettare ancora. Intere famiglie vendono tutto, raccolgono gli ultimi risparmi, se ne vanno senza rammarico, anzi, col sollievo di non lasciarsi nulla alle spalle e di sottrarsi alle persecuzioni fiscali, all’incubo della liquidazione economica, alla miseria. L’immagine dell’emigrante è quella di un uomo che parte col coraggio che anima i disperati alla ricerca di pace. Le rivoluzioni politiche quotidiane, la febbre gialla, il vomito nero, gli orrori sotto tutte le forme, della vita vissuta sotto i tropici, ai quali va incontro, non lo sgomentano. Il settimanale tiene una piccola rubrica sull’emigrazione: il 24 marzo 1892, ad esempio, riporta una disposizione del Ministero che proibisce ogni operazione di emigrazione diretta al Venezuela per le cattive condizioni sanitarie di quelle contrade, invase da mortali epidemie. Il piroscafo “Colombo” proveniente dal Brasile, ebbe a soffrire molti decessi durante la traversata, ed ora sconta la quarantena prescritta al lazzaretto dell’Asinara. A bordo dello stesso trovansi varii nostri concittadini di ritorno dall’emigrazione, disillusi dal sognato Eldorado. C’è chi torna e chi parte lo stesso e si sorride a chi cerca di trattenere, non si maledice nessuno, si è senza indignazione, calmi e rassegnati a crearsi una nuova patria perché, nella propria, la miseria è passata sulla testa di tutti e quelli che son creduti ricchi, in realtà sono pezzenti mascherati, che non possono dare lavoro agli altri perché anch’essi mancano del necessario, ed hanno oneri maggiori da sopportare.Il Governo non impedisce la corrente dell’emigrazione ma dirama circolari che danno conto del modo in cui si vive all’estero e invita alla prudenza: del 1891 è la Circolare ministeriale a firma di Ramognini, che raccomanda agli italiani che vogliano recarsi in Venezuela di accettare solo lavori lungo la linea Caracas- Valenza, una delle più sane. In quest’area, oltretutto, gli operai impiegati dalla ditta tedesca che ha in appalto i lavori di costruzione di una nuova ferrovia godono di sufficiente assistenza medica, per la quale hanno una ritenuta del 2% sui salari e però si suggerisce loro, essendo il vitto piuttosto caro, di non accettare contratti che non assicurino una mercede non inferiore a nove o dieci lire al giorno. Il 4 luglio del 1892, è pubblicata la circolare con cui il Prefetto Carlotti mette in guardia da eventuali truffe in Perù: molti possessori di buoni del debito esterno peruviano si sono riuniti in Società sotto il titolo “Peruvian Corporation” ed avendo ottenuto da quel Governo, in garenzia del loro credito, una certa estensione di terreno, hanno pensato di introdurvi famiglie italiane per affidarne loro la coltivazione. A questo scopo qualche Agente avrebbe già aperte trattative con la suddetta Società. Si vorrebbe con ciò tentare, a rischio e pericolo degli emigranti italiani, l’attuazione di quel progetto per ora solo vagamente ideato e che non presenta sicure garanzie di buona riuscita. Da qui il divieto ministeriale ad Agenti e Subagenti di compiere operazioni d’emigrazione per il Perù, fino a nuove disposizioni.Gli immigrati italiani, infatti, vivevano ammassati negli slums delle metropoli statunitensi e lavoravano in condizioni disumane nei cantieri per le metropolitane sotterranee e per le ferrovie. Nel Sudamerica erano impiegati nei lavori agricoli, con paghe da fame e orari di lavoro massacranti. Leggendo questi pochi documenti si avverte l’incapacità del Governo di fronteggiare il fenomeno attraverso interventi che rimuovano le cause dell’emigrazione. La legge Crispi del 1888 e quella del 1901 che assegna allo Stato, attraverso il Commissario Generale dell’Emigrazione, il compito di tutelare e intervenire a favore degli emigranti prima della partenza, durante il viaggio e dopo, denunciano chiaramente il fatto che l’agire politico sia indirizzato non tanto a ostacolare il flusso migratorio, quanto a prendersi parzialmente cura, dopo averle ignorate o sottovalutate, delle condizioni di chi lasciava il paese. Secondo la redazione del settimanale è giusto che il Governo non impedisca l’emigrazione, bisogna però che si conoscano le difficoltà alle quali gli emigranti vanno incontro, partendo senza notizie sicure dei luoghi ai quali sono diretti. Viene così riportato per esteso l’invito che Piero Lucca, per il Ministro, rivolge alle Prefetture affinché pubblicizzino la legge del 26 febbraio 1891 per evitare delusioni, viaggi inutili e dispendiosi, e dolorose peripezie: essa stabilisce che non è permesso l’ingresso nel territorio dell’Unione agli stranieri idioti, pazzi, infermi, poveri che possano cadere a carico della pubblica beneficenza, affetti da malattie nauseanti o pericolose per motivi di contagio, condannati per reati infamanti, o trasgressioni che implicano turpitudine morale, ai poligami e ai lavoratori arruolati per contratto sia esso scritto, verbale o sottinteso, o che abbiano ricevuto danaro da altri come caparra di lavoro. E’ parimenti proibito entrare negli Stati Uniti con biglietto pagato da altri o assistiti da altri per l’espatrio nonché assistere o incoraggiare la importazione o immigrazione di stranieri a mezzo di avvisi, stampati o pubblicati all’estero. Nessuna compagnia o proprietario di navi può favorire l’immigrazione, a meno che non si accerti l’esistenza di ordinaria corrispondenza commerciale, pena una multa di mille dollari o un anno di reclusione o entrambi. E’compito del comandante denunciare, all’arrivo nei porti americani e prima dello sbarco, nome, nazionalità, ultima residenza e destinazione di ogni straniero agli ufficiali ispettori che, saliti a bordo, devono passare in rassegna tutti gli immigrati e possono consentirne uno sbarco provvisorio per sottoporli a visita in tempo e luogo designati, e trattenerli fino a ispezione ultimata. Un’ulteriore multa di 300 dollari è prevista per capitani, agenti, consegnatari o proprietari di navi che si rifiutino di pagare le spese di mantenimento per tutto il tempo che gli immigrati restano a terra e quello successivo per il ritorno a bordo.Nonostante i rischi, le compagnie di navigazione, in questi anni, si fanno concorrenza, riducono i prezzi del transito, accordano facilitazioni, cercano di accaparrarsi il favore delle agenzie di emigrazione: la miseria fa fare buoni affari. Il paesaggio del sud, invece, tradisce gli abbandoni: lo esodo continua, e le nostre campagne diventano deserte: la vigna non si coltiva, le ulive non si raccolgono, e lo aratro non feconda più i nostri terreni. Come nei territori privi di popolazione il pascolo si estende, le mandrie si moltiplicano […]Solo qualche anno prima, nel 1885, l’Avvenire Vibonese aveva seguito con attenzione gli sviluppi della discussione sulla crisi agraria in Parlamento, giudicandoli poco soddisfacenti dal momento che l’agitazione che serpeggiava nel Paese si mantiene tuttora sostenuta da un penoso disequilibrio fra la gravezza dell’imposta e la povertà della rendita. Aveva quindi proposto ad agricoltori e proprietari fondiari di aderire al Comitato Centrale della Lega di Difesa Agraria costituitosi a Torino, per poterne a loro volta costituire uno locale. Fuori dai limiti dell’appartenenza politico- ideologica ad un partito, aveva invitato a sostenere l’unico rimedio temporaneo possibile: l’aumento del dazio sull’importazione dei cereali. E riportato le parole di un illustre membro del Senato: “Le libertà economiche del 1848 furono una reazione contro il dispotismo politico, oggi la vostra Lega Agraria insorge contro il dispotismo dottrinario. Plaudo alle Provincie antiche, ieri iniziatrici dell’indipendenza politica, oggi iniziatrici dell’indipendenza economica”. Peggiorato lo scenario, non rimane, negli anni Novanta, che tenere informati sull’andamento del flusso migratorio e cercare di cautelare chi emigra attraverso una campagna d’informazione sui rischi cui si va incontro.E battagliare, per chi resta, affinché l’istruzione diventi una priorità.

La vera cultura”, sostiene lo scrittore Juan Manuel de Prada, è quella che nasce da ciò che i romantici tedeschi chiamavano Volkgeist, “lo spirito del popolo”; deve essere una emanazione naturale della gente, che canta, balla, racconta, dipinge, perché sente il bisogno di esprimere qualcosa che le appartiene nel profondo, qualcosa che è legato alla sua genealogia spirituale alla sua identità. Questa cultura, oggi come ieri, subisce però il sequestro da parte del potere; quest’ultimo si rende conto che se riesce a trasformare queste effusioni naturali in un”artefatto”, ossia in un prodotto artificiosamente creato, può ottenere una ingegneria sociale. Allo stesso tempo si osserva una casta di intellettuali gregari; persone che si sono adeguate a una determinata interpretazione della realtà auspicata dal potere, che le sovvenziona e promuove, affinché impongono una determinata cultura,che non è autentica, perché non nasce da una espressione naturale del popolo. Inoltre, all’idea di popolo si è andato sostituendo il concetto nuovo di “cittadinanza”, una massa amorfa dove l’esperienza artistica non si produce più in modo naturale.

La vera cultura”, sostiene lo scrittore Juan Manuel de Prada, è quella che nasce da ciò che i romantici tedeschi chiamavano Volkgeist, “lo spirito del popolo”; deve essere una emanazione naturale della gente, che canta, balla, racconta, dipinge, perché sente il bisogno di esprimere qualcosa che le appartiene nel profondo, qualcosa che è legato alla sua genealogia spirituale alla sua identità. Questa cultura, oggi come ieri, subisce però il sequestro da parte del potere; quest’ultimo si rende conto che se riesce a trasformare queste effusioni naturali in un”artefatto”, ossia in un prodotto artificiosamente creato, può ottenere una ingegneria sociale. Allo stesso tempo si osserva una casta di intellettuali gregari; persone che si sono adeguate a una determinata interpretazione della realtà auspicata dal potere, che le sovvenziona e promuove, affinché impongono una determinata cultura,che non è autentica, perché non nasce da una espressione naturale del popolo. Inoltre, all’idea di popolo si è andato sostituendo il concetto nuovo di “cittadinanza”, una massa amorfa dove l’esperienza artistica non si produce più in modo naturale.